近日,一封题为“守护孩子和尊严的父亲”的实名举报信在网络上引发轩然大波。举报者以一份长达68页的PPT,详细指控华南理工大学在读博士生黄某兴与其已婚妻子长期存在不正当关系。9月25日,华南理工大学学工部回应称,已对黄某兴作出留校察看处分。一纸处分,看似为这场闹剧画上了暂时的句号,但其背后折射出的高校道德生态、师德师风建设,以及高知群体社会责任感的缺失,却值得深入拷问。

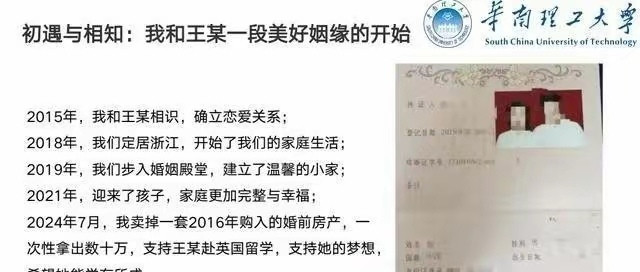

举报信的详尽程度令人咋舌,68页PPT不仅梳理了两人交往的时间线,还附有聊天记录、照片等证据,堪称一部“情感调查报告”。举报者以“父亲”的身份发声,字里行间充满了对家庭破裂的愤怒与对子女未来的担忧。这种公开举报的方式,既是对个人情感的宣泄,也是对高校道德建设的一次公开拷问。当家庭伦理遭遇学术圈内的失范行为,公众不禁要问:高学历是否等同于高道德?高校在培养人才的同时,是否忽视了对学生品德的教育?

华南理工大学的迅速回应值得肯定,但“留校察看”的处分结果却引发了新的争议。不少人认为,对于如此严重的不道德行为,这一处分显得过于宽松。高校作为社会道德的高地,理应对失德行为“零容忍”,而非以“内部处理”的方式淡化事件。黄某兴作为博士生,不仅是学生,更可能成为未来的科研工作者或教育者,其行为失范不仅损害了个人形象,更对高校声誉造成了负面影响。公众期待的是,高校能够以更严厉的态度处理此类事件,以儆效尤。

事件背后,折射出的是高校道德建设的短板。近年来,高校学术不端、师生关系不当等问题频发,反映出部分高校在道德教育上的缺失。博士生作为高校中的特殊群体,面临着学业、就业、家庭等多重压力,若缺乏正确的价值观引导,很容易在道德边缘游走。如何将“立德树人”真正落到实处,成为每所高校必须面对的课题。高校不仅要传授知识,更要塑造品格,培养学生的社会责任感和道德意识。

此外,事件也引发了社会对高知群体社会责任感的讨论。高学历者往往被视为社会的精英,其言行举止理应成为社会的榜样。然而,现实中,部分高知群体却将学历作为“护身符”,认为自己的学术成就可以掩盖道德上的瑕疵。这种“唯学历论”的误区,不仅助长了特权思想,也损害了社会的公平正义。公众期待的是,高知群体不仅能在专业领域有所建树,更能在道德上成为社会的标杆。

“守护孩子和尊严的父亲”用一封举报信,撕开了高校道德生态的一角。华南理工大学的处分决定,或许能让事件暂时平息,但真正的反思才刚刚开始。高校作为培养人才的摇篮,不仅要传授知识,更要塑造品格。如何在学术与道德之间找到平衡,如何让“立德树人”不再是一句口号,而是实实在在的行动,是每所高校、每一位教育工作者必须回答的问题。毕竟,一个没有道德底线的学术圈,终究无法赢得社会的尊重与信任。

作者声明:图片来自于网络

实力配资平台,股票配资炒,正规股票配资网提示:文章来自网络,不代表本站观点。